- text and edit by

- 未来創造研究所

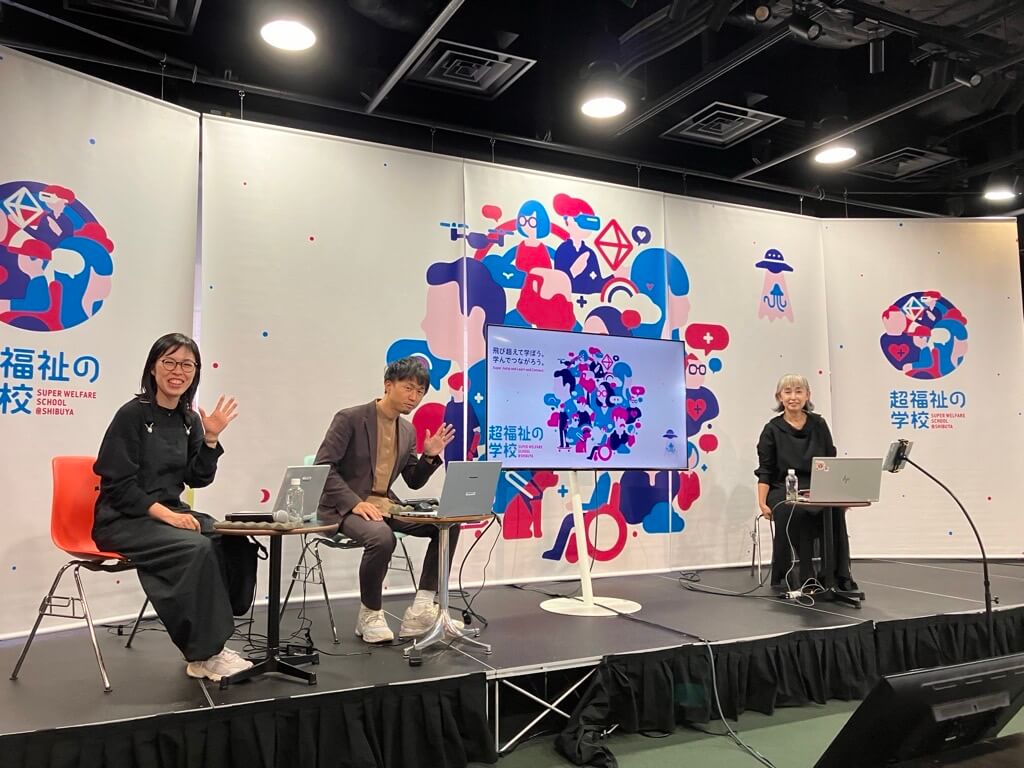

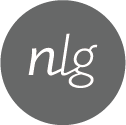

「異彩を、放て。」をミッションに掲げるクリエイティブカンパニー ヘラルボニーが創設した 国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」。この賞は世界中の障害のある作家の才能を評価し、幅広い活躍の場を生み出すことを目的とした賞です。乃村工藝社もその主旨に賛同しSILVER SPONSORとして協賛しました。受賞作品などがアート展「HERALBONY Art Prize 2024 Exhibition」で公開されたのを機に、9月13日に乃村工藝社主催の記念トークイベントを開催しました。

トークセッション登壇者

松田崇弥さん(写真中央)

ヘラルボニー 代表取締役Co-CEO

小山薫堂が率いる企画会社オレンジ・アンド・パートナーズ、プランナーを経て独立。4歳上の兄・翔太が小学校時代に記していた謎の言葉「ヘラルボニー」を社名に、双子の松田文登と共にヘラルボニーを設立。「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、福祉を起点に新たな文化の創造に挑む。ヘラルボニーのクリエイティブ統括。東京都在住。双子の弟。Forbes JAPANが選出する30組の文化起業家「CULTURE-PRENEURS 30」受賞。NPO法人ニューロダイバーシティ理事。 著書「異彩を、放て。―「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える―」。

松本麻里(写真右)

乃村工藝社 未来創造研究所 デザインディレクター

世界の異彩な作家に光を当てる芸術賞「HERALBONY Art Prize」

ヘラルボニーは、主に知的障害のあるアーティストが描くアートデータのIPビジネスを軸に、障害のイメージ変容をめざす企業です。「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、契約作家によるアートをさまざまな形でビジネスに展開しています。

乃村工藝社とヘラルボニーは、ハイアット セントリック 銀座 東京のコンセプトルームや東海道新幹線 東京駅構内の装飾など、さまざまなプロジェクトでパートナーとして取り組みを続けています。

2024年8月10日から9月22日まで三井住友銀行東館1階 アース・ガーデンでグランプリ作品のほか全62作品を発表・展示した「HERALBONY Art Prize 2024 Exhibition」の開催を記念して9月13日に乃村工藝社主催のトークイベントが行われ、ヘラルボニー代表取締役Co-CEOの松田崇弥さんと乃村工藝社 未来創造研究所の松本麻里が登壇し、両社が目指している福祉やインクルージョン&アートなどについて対話を行いました。

HERALBONY Art Prize

HERALBONY Art Prize

https://artprize.heralbony.jp/

ヘラルボニースタッフによる作品紹介のアートクルーズも行われました

ヘラルボニースタッフによる作品紹介のアートクルーズも行われました

パリを拠点に、世界へ挑む

松田さんは、フランス・パリに新たに設立した子会社「HERALBONY EUROPE」から、オンラインでの登壇となりました。

ヘラルボニー代表取締役Co-CEO松田さんはフランスからオンラインで参加

ヘラルボニー代表取締役Co-CEO松田さんはフランスからオンラインで参加

松田さん

私が今いるのは、「HERALBONY EUROPE」が入っているSTATION Fという世界最大のスタートアップ支援拠点です。STATION Fは、以前は駅だった場所にできた施設で、フランス国内のスタートアップ企業が500社、世界各国のスタートアップ企業が500社集められ、日本からはヘラルボニーを含めて2社が選ばれています。

ヘラルボニーは、7年前に創業し、普通ではないことを可能性に変え、障害をある作家たちのIP(知的財産権)を管理して、作品に適切な使用料が支払われ、それが作家の手に渡るようにしています。

ヘラルボニーは、今年の5月にLVMH Innovation Award 2024のファイナリストに日本で初めて選ばれました。これをきっかけに世界に挑戦していきたいと思っています。海外では障害のある方が働ける場所はたくさんあるのですが、アートはアートの世界の中だけで評価されています。ヘラルボニーはIP(知的財産権)でアートという枠を超えて作家の作品を広げていこうとしています。

乃村工藝社との仕事は、景色をつくっていくこと

松田さん

私たちは日本で54の福祉施設、243名の作家(2025年1月時点)と契約を交わし、数多の作家たちに支えられています。今回、初めて国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2024」を主催し、世界28か国から924名の作家が参加し、1973点の作品が集まり、世界中の異彩を放つ作家たちとの接点が生まれました。美しい作品が、美しい状態で世の中に出ていくことで、障害のイメージを変えていきたいと思っています。

ハイアット セントリック 銀座 東京 とのコラボレーション「HERALBONY ART ROOM」

ハイアット セントリック 銀座 東京 とのコラボレーション「HERALBONY ART ROOM」

松田さん

乃村工藝社さんとのお仕事は、景色をつくる取り組みだと思っています。その景色を見て、ハッと!して、美しい!と感じさせることで、人の価値観を変えていくことができます。誰もがアートを楽しむ権利を享受できるようにするのがヘラルボニーの役割です。障害のある人も、障害のある人を育てている人たちも、それ以外のいろいろな人たちがエンパワーメントされていくような、そんな世界がつくれるのではないかと思っています。それを乃村工藝社さんと一緒にできたらうれしいなと思っています。

乃村工藝社のインクルージョン&アートへの取り組み

会場では乃村工藝社の松本が、未来創造研究所のインクルージョン&アートに関する活動の紹介をしました。

松本

私はいま、クリエイティブ本部の未来創造研究所でインクルージョン&アートというテーマを担当しています。多様な人たちが芸術体験を通じて社会や世界とつながっていく、新しい価値観に出合う、そのために空間デザインは何ができるかということを研究しています。チームにはデザイナー、プランナー、営業職などさまざまな職種と部署から27人が参加し、4つのプロジェクトの下に活動しています。

【インクルージョン&アートの4つのプロジェクト】

●ノムラセンサリーフレンドリー※プロジェクト

さまざまな理由から外出や体験に不安を持つ方々へマルチパーパスで、安心で居心地の良い新しい共用の場を創る。

※センサリーフレンドリーとは、感覚にやさしいという意味で、感覚刺激に特性のある人や小さいお子さんと家族、高齢者と介助者等へ居心地よく静かで落ち着いた環境を提供する取り組みです。

●ノムラ インクルーシブデザイン パッケージ

誰もが空間づくりのプロセスに参加し、共に空間の在り方を考えるインクルーシブデザインの実践ツールと対話しながら考えるワークショップをつくる。

●アートプログラム×コミュニティ

アート鑑賞や創作の体験プログラムを通じて多様な人々とのコミュニケーションの場と交流の仕組みをつくる。

●こどもと大人の空間ナレッジベース

こどもと大人が安心、安全、心地よく過ごせる空間づくりのためのナレッジを空間づくりに活かす。

感覚にやさしい空間づくり

松本

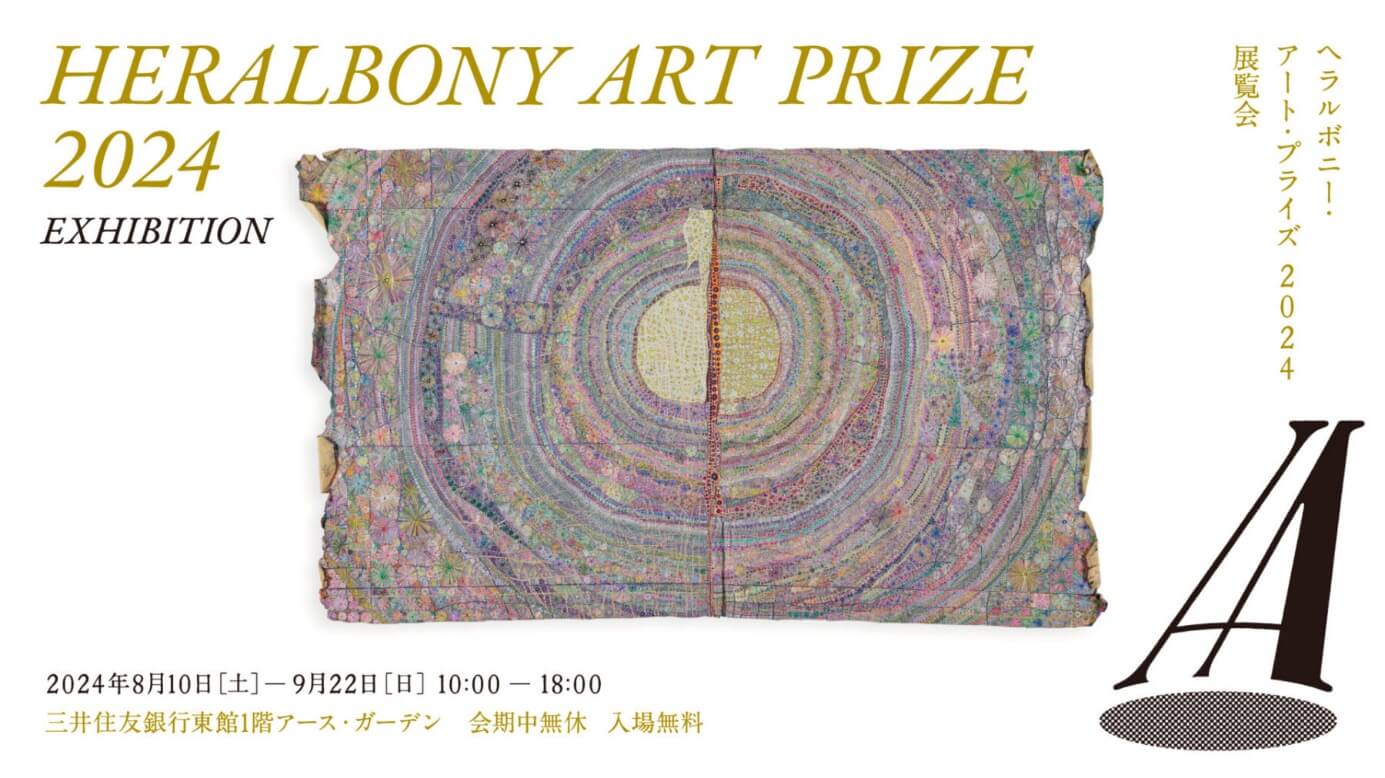

今日はこの中でも、特にセンサリーフレンドリープロジェクトについてご紹介させていただきます。大きな音やまぶしい光が苦手だったり、人混みの中が苦手だったりという、身体的な障害に限らず、子育てや介護においても外出に際して課題を抱えている方はたくさんいらっしゃいます。そうした方が自分の特性や家族のケアのために外出を諦めることなく、空間をお届けすることが私たちにとってのミッションであり、解決していきたい課題です。

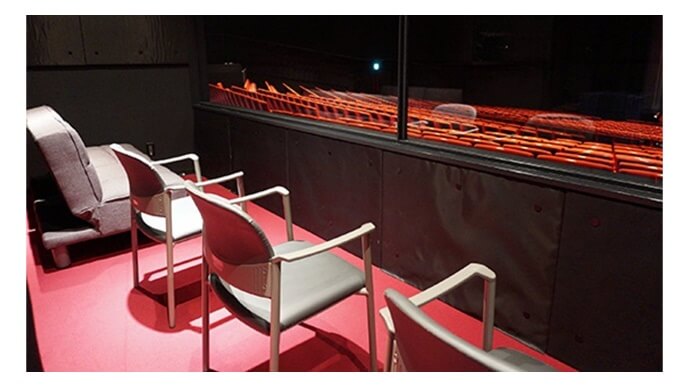

海外の空港などでは、搭乗前に気持ちを落ち着けるためのセンサリールームやカームダウンコーナー

が設置されています。国内でも劇団四季の劇場には親子観劇室が設けられ、観劇中にどうしても座って観ることができなくなった方の一時的な避難場所という位置づけになっています。

劇団四季専用劇場の親子観劇室

劇団四季専用劇場の親子観劇室

私たちのチームでは、さまざまな事例を調査すると共に、自分たちのデザインのひらめきだけに頼らず、有識者の方々にプロジェクトパートナーとなっていただき、多様なアドバイスをいただきながらオリジナルのアイテム開発に取り組んでいます。

まだ世の中に認知されていない課題

松本

有識者の方々とWEBアンケート調査をしたところ360件の回答があり、感覚特性に関する設問では、聴覚過敏の方が多く、二番目が視覚過敏、触覚過敏でした。また感覚麻痺と答える方も若干いらっしゃいました。日常生活で我慢しながら行っている場所、行く必要があるのに諦めている場所を聞くとショッピングセンターが第1位、次に駅・空港、病院、学校などが挙がってきました。レジャー施設では、ライブ会場・コンサートとテーマパーク、遊園地が多く、映画館、カフェ、レストラン、動物園、水族館などが続きます。このような施設にセンサリールームやカームダウンコーナーなどホスピタリティの空間が必要という仮説を立てることができました。

松本

こうした調査結果を踏まえ、乃村工藝社ではスポーツ施設でイベント的にセンサリールームを設置する試みなどに取り組んでいます。国立競技場をはじめこれまで、センサリールームを仮設的に設置し、利用者がどう過ごしてくれるかを実地検証しました。回を重ねるごとに共感・理解の輪も広がっており、この冬に開催される「2024-25 WEリーグカップ」決勝でもお声掛けをいただいています。

2023年7・8月、Jリーグ松本山雅フットボールの試合で設置した「センサリールーム」

2023年7・8月、Jリーグ松本山雅フットボールの試合で設置した「センサリールーム」

実は多くの人々が必要としている空間

松本

これまで調査や現場での実証実験から、最初は感覚に課題がある人のための空間という位置づけだったのですが、できあがってみると実はお年寄りや身体に障害がある人にも、とてもやさしい空間になっていることが実感できました。ベビーカーを押すお母さん、妊婦さん、子ども連れのご家族など、誰にとってもやさしい空間であることは、誰もが参加できる共生社会づくりの考え方に沿っていると思います。

ヘラルボニーとの新しいコラボレート

“センサリーフレンドリーバッグ”

松本

外出が困難な課題を持っている人は多いものの、なかなかセンサリールームやカームダウンコーナー、クワイエットコーナー等の必要性を啓発しづらく拡がっていきません。そこでセンサリーバッグをつくってみたらどうだろうというアイデアがメンバーから出てきました。センサリーバッグというのは、防音のためのイヤーマフや集中できなくなったときに手遊びができるおもちゃなど、感覚をケアするためのグッズが入ったバッグのことで欧米ではボールパークなどのスタジアムに設置してあり、必要とする方にお貸出ししています。こうしたサービスは海外ではスタンダードになっているので、日本でもセンサリーバッグをつくって身近なところからサポートしていこうと考えました。

しかし、福祉的なグッズはなかなか普段使いしにくいものが多いと思います。持っていてかっこよく、おしゃれに見えるものが必要だと思い、ヘラルボニーさんにご相談して一緒に取り組ませていただくことにしました。ヘラルボニーさんのアートが大きくあしらわれ、弊社のデザイナーがロゴをデザインしました。このバッグを普段使いしていただくことで、周囲に感覚過敏や外出の困難さがあることを知っていただき、困りごとをポジティブに捉えていただけるようになればいいなと思っています。

左)センサリーフレンドリーバッグ 右)バッグを実際に利用した方の様子(東京ドームにて試験的に実施)

左)センサリーフレンドリーバッグ 右)バッグを実際に利用した方の様子(東京ドームにて試験的に実施)

松本

松田さんは、将来的にこの取り組みをどう広げていけばいいとお思いですか?

松田さん

乃村工藝社さんが空間だけでなく、人の行動というところまでデザインされているところに、とても刺激をいただきました。このプロジェクトを拡げていくには、まず“火種”になるようなきっかけをつくらないといけないと思います。このロゴマークができたことで、ロゴマークがスピーカーや増幅器の役割を果たして、感覚過敏のことをしっかりと伝えていくことができると思います。そのためにも、このロゴマークの認知度を大きく広げることが必要ですね。私たちもこのプロジェクトのことを一緒に考えていきたいと思います。

松本

心強いお言葉ありがとうございます。背中を押して頂けたと感じています。

今日はこの会場の一角に乃村工藝社のセンサリーフレンドリーチームが開発中のアイテムを展示していますので、どうぞご覧になっていってください。ご清聴、ありがとうございました。

センサリーフレンドリーチームが開発中のアイテム

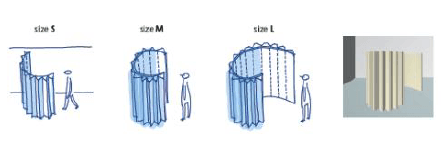

カームダウンブース

外出先で、人混みや喧騒から逃れたいときのセーフティネットとなるマルチパーパスなブースのアイデアです。凹凸のあるパネル組み合わせて丸く囲うことで、どこでも誰でも利用できるカームダウンブースが実現します。赤ちゃんや小さい子どもの同伴者の方のパニック・疲労のケアに役立ちます

パネルは凹凸に合わせて重ねることでコンパクトにすることができ、運搬や収納をしやすく考えられています。イベントや仮設での設置にお応えします。

カームダウンコーナーラフスケッチ、設置事例

カームダウンコーナーラフスケッチ、設置事例

センサリールームのアイテム(光るテーブル)

丸いガラスのテーブルにセンサーを仕組み、テーブルに触れることで光が明滅したり、光の色が変わったり、さまざまな光の演出よって気持ちを落ち着かせ、集中させることができるアイテムです。 光るテーブル

光るテーブル

センサリールームのアイテム(トンネル状のアイテム)

トンネル状のアイテムは奥に行くにしたがって狭くなっていて、いちばん奥には光が灯る窓のようなものがあります。トンネルの中に横たわり、奥を覗くと吸い込まれていくような気持ちになります。周りを囲まれているので安心感が生まれ、気持ちを落ち着かせ集中させることができます。

トンネル状のアイテム

トンネル状のアイテム

参加してくださった皆様へ多様な体験のご提供を目指した、今回のトークイベント。

アールブリュッド作品に囲まれた会場では、アートプライズの作品を紹介するヘラルボニー伊藤氏によるアートクルーズから始まり、パリから参加して頂いた松田さんのトーク、乃村工藝社のインクルージョン&アートの取り組み紹介と併せて、会場では開発中のセンサリーフレンドリーのアイテムを実際に体験いただける場となりました。

新たな共創のきっかけも生まれ、これからもあらゆる人々が参加できる外出やお出かけのための仕組みづくりと、安全で心地よく過ごせる空間と体験づくりを目指してアクセシビリティの課題に向き合いながら活動を続けていきたいと思います。

この記事は気に入りましたか?