- text and edit by

- ウェブ版「カルチベイト」チーム

日本博物館協会による『「対話と連携」の博物館―理解への対話・行動への連携―【市民とともに創る新時代博物館】』の提唱から20年以上の時が経ちました。そこで、今回は博物館勤務を経て2020年に文化庁へと移られた中尾智行さんに、乃村工藝社プランナーの齊藤恵理がインタビュー。「対話と連携の博物館」で示された博物館の望ましい姿はどれぐらい実現されているのか。これからの博物館にとって大切なことは何か。旧知の仲でもあり、博物館に並々ならぬ愛情を持つふたりが語り合います。

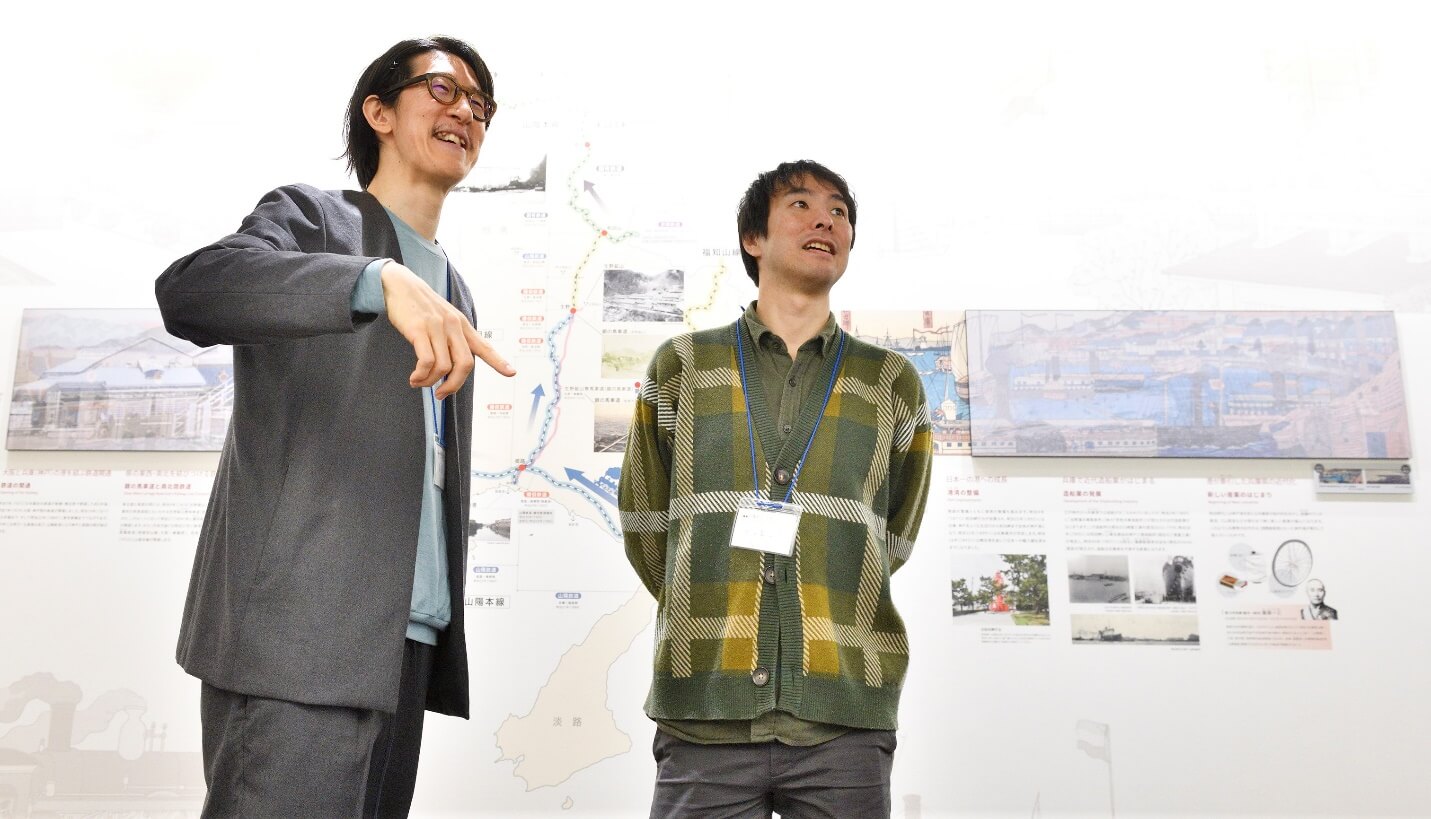

中尾智行さん(写真右)

文化庁 博物館支援調査官

プランニングディレクター 齊藤恵理(写真左)

クリエイティブ本部 プランニングプロデュースセンター

「対話と連携の博物館」はどのくらい実現されたのか

齊藤

日本博物館協会は2000年に「対話と連携の博物館」を提唱し、これからの博物館の望ましい姿を示しました。多くの博物館関係者がその方向性に共感したと認識していますが、そこに示されている一つの姿として「博物館が、市民・地域社会との関わりを育み行動することを通じて、双方が成長していく」――そんな博物館像があるかと思います。20数年が経過したいま、この考え方はどれぐらい実現されたのか。まず、お伺いしたいです。

中尾さん

1930年代から棚橋源太郎さんや宮本常一さんの著書の中に「産業に寄与する」「様々な主体と連携する」という話はすでに出ており、市民や社会と連携する博物館像が早くから示されていました。その後、20世紀末には伊藤寿朗さんの「地域博物館論」「三世代の博物館論」によって、地域に開かれ、連携して活動する博物館の姿が明確に示されました。「対話と連携の博物館」はこれらの理念的基盤のうえで提唱されたものと考えています。日本は地域博物館が多いですから、「地域の中で博物館がどんな役割を果たしていくのか」という視点は重要で、博物館の数が増えるのに並行して議論が展開されてきた。2022年の博物館法改正に先立つ文化審議会博物館部会の議論でも、「対話と連携」で提唱されたような課題意識や展望が示されてきました。これらはもちろん重要で大切な議論です。一方で、こうした流れを俯瞰してみれば、同じ議論が繰り返されているのではないかという感覚があります。

齊藤

わかります。私も古い資料に目を通すと、「昔も同じこと言っている」と感じることがあります。

中尾さん

繰り返し議論されるのは、そこで示された課題が十分に解決できていないからではないでしょうか。できていたなら、次の段階に進み、新しい課題や展望が示されていくはずですものね。「対話と連携」で提唱されたような望ましい姿は、大変もっともで異論は出ない。議論のなかで関係者は深く頷き共感するけれど、一方でその理念が実践され、達成されてきたかというとはたしてどうでしょうか。この点に真摯に向き合っていく必要があるのかもしれません。

今回の法改正の第三条第二項では「博物館相互の連携」を、第三項では「地域の多様な主体と連携し、文化観光その他の活動を推進しながら地域の課題解決や地域活力の向上に寄与していくこと」が示されました。博物館が地域の文化拠点として日々の暮らしを豊かに彩るとともに、集積された歴史や文化、深い知識や高度な学術性をもった専門家によって地域の課題を解決していく。それが博物館の社会的価値を高め、地域のなかで大切にされることに繋がると思っています。ここで大事になってくるのが、取組の成果をどのように可視化し、評価するのかという視点だと思います。「地域の方と連携して課題に取り組む」ということを現場の活動に落とし込むとき、具体的な取組と達成目標を定めて、戦略的に進める必要がありますが、ここをふわっとした抽象的な言い方でしか示せていないことが多いように感じます。

「活動の可視化」「ミッションを立てること」が重要

齊藤

地域にはたくさんの課題がありますが、博物館だからできることはきっとあるはずだと考えています。

中尾さん

そうですね。資料の蓄積もそうですが、学芸員を始めとした専門知識をもった職員がいるのが博物館ですから、地域の活性化や地域課題の解決に活かせることも多いと思います。取り組む際にはまず「取り組むべき地域課題とは何か」を具体化、明確化し、戦略的に解決までの道筋を考える必要がありますよね。解決に至るアプローチにはさまざまな手段と過程があるわけなので。いまどこに取り組んでいるのか。その事業で達成された成果がどう最終目的につながっていくのか。いわゆるロジックが積み上がらないと、自分たちがどの場所にいて、なんのためにこれをやっているのかという部分が見えなくなってしまう。それが博物館の活動や成果をわかりにくくしていることにも繋がっています。多様な工夫でがんばっていい活動をしていても、そのいい活動が何につながっているかが評価や可視化されてない気がします。

齊藤

少し話はそれますが……。アメリカでチルドレンズミュージアムを取材したことがあり、まさに地域・国の課題から生まれたミュージアムだと感じました。大前提として子供をひとりで遊ばせるのは危険であるという社会的背景がある。幅広い年齢層の子どもが集い、自由に遊べる安全な場所はチルドレンズミュージアムしかない、そう言っているチルドレンズミュージアム関係者もいました。子供のために何が必要かがファースト。アートを学ぶ必要があるならアートを。科学が必要なら科学を展示する。アメリカでは離婚が多いので、離れてしまったお父さんと子どもをチルドレンズミュージアムが媒介して会わせる場を設けたりもする。単純に子供向けの博物館じゃなく、まさに国の課題から生まれた形式だなと感じました。

中尾さん

アメリカでは図書館なども含めて活動が非常に多様で、社会貢献が見える形になってますよね。おそらく日本でその形が受け入れられにくいのは、日本の博物館は資料(コレクション)からスタートしているから。博物館法の第二条の書きぶりからもわかると思いますが、まず資料ありきなんです。チルドレンズミュージアムに行ったことはないのですが、日本の博物館でそのスタイルの取り組みをするとなると「公民館と何が違うんだ」という声がでてしまうかもしれない。

齊藤

ええ、きっとそういう声がでますよね。

中尾さん

日本の博物館は公民館や図書館と棲み分けをしながら活動してきた。その中で、「資料に基づく」という位置づけは大切だと思っています。ただ、その資料を使って何をするのか――そこが抜けてしまっている気がするんです。課題を解決するならば、「この資料やこの専門性を使って何ができるのか」を考える必要がある。でも現状は、その資料の何を伝えるかにフォーカスしているように思えます。だから「弥生土器とは」とか「印象派とは」みたいに正確な知識や情報としての展示と解説文を書くわけですが、これが課題解決につながっているかというとそうではない。もちろん、印象派を知るためには役立つのですが。

齊藤

みんなが知りに来ているわけじゃない、ということですね。

中尾さん

ええ。文化や芸術を通して、どのように地域を良くしていくのかという意味で言うと、教育や学習ニーズだけに応えるような活動でいいのかという話になる。つまり、ミッションが立ってないのです。地域における自らの役割や意味に目線が向いていなくて、館の中で、館の活動として、何をするのかという手段だけになっており、その活動を通して何を実現しようとしているのか、という目的意識の不明瞭さが課題だと感じています。

新しい境地を見出した博物館は?

齊藤

人員不足・予算不足など多くの問題がある博物館。ほとんどが公立なので、それゆえの悩みもある。そんな中でも各々の「望ましい博物館像」の実現にあたり、知恵と工夫で素晴らしい取り組みや成果を出している博物館がある。中尾さんはどこを思い浮かべますか。

中尾さん

先ほどミッションの話をしましたが、博物館がそもそも何のためにあるのか。そこをしっかりと整備することが大切なのだと思います。素晴らしい活動であっても目的や使命がきちんと言語化され、共有されていないと、そこに向かって皆で進んでいくことができませんから。そうした部分がよく整備されているなぁと思う博物館に、滋賀県立琵琶湖博物館があります。

齊藤

「琵琶湖博物館はひとつのエポックだよね」と、我々プランナーの間でもよく話します。1996年の開館ですが、つい先ごろ、数年の歳月をかけて大規模なリニューアルを進め、2020年にグランドオープンしました。

琵琶湖博物館の展示の様子。多様な標本を手にとって観察ができる空間や地域の人々による展示コーナーなどを設置している。

琵琶湖博物館の展示の様子。多様な標本を手にとって観察ができる空間や地域の人々による展示コーナーなどを設置している。

中尾さん

琵琶湖博物館は設置条例の中にしっかりと「博物館が何のために設置されたのか」が書かれています。「湖と人間のより良い共存関係を築いていくために、この博物館を設置する」。ここが明確だと、活動や取組のなかで違和感を感じたら「これは湖と人間のより良い共存関係の構築につながっているのだろうか」と立ち止まって考えられるし、目標達成のための活動をデザインできるわけです。

齊藤

先ほどお話しされた、「ミッションが立っている博物館」である、と。

中尾さん

そうです。そこが明確ならば、展示も調査研究も、資料の収集も体系的に進めやすい。あらゆるものに判断基準が生まれます。

齊藤

活動する中で何か迷いが生じたなら、「これは、湖と人間のより良い共存関係、だろうか」と、そこに戻って考えられる。扇の要、ミッションの話で中尾さんが以前に話していた〝北極星〟があるということですね。

中尾さん

博物館に関わる人々と地域がミッションを共有する。もちろん設置者とも共有する。みんなが同じゴールを見据えながら予算を組み、事業を行い、協働と支援をする。「みんなが北極星を見据えて力を合わせながら進んでいる」という状態ですね。

齊藤

地域との連携。それは「地域のためになるから、博物館がこういうことをやってあげるよ」ではなく、地域とミッションを共有しながら力を合わせることが大事。そういうことですね。

中尾さん

伊藤寿朗さんによって提起された「第三世代の博物館」は、ひらかれた博物館に市民が参加していく在り方を示し、関係者に大きなインパクトを与えました。そのあとの「第四世代」がなかなか描かれないのは、「博物館が何かしてあげる」「博物館の事業に参加させてあげる」というスタンスがあるからではないでしょうか。地域課題の解決にしても、活性化にしても、「地域住民とともに」何ができるのかを考えなくてはいけないと思うのです。共に手を携え、同じ仲間としてゴールの達成に向かっていく。ここがすごく大事。

第三世代の博物館までは「博物館が」何をするか。第三世代の市民参加もややもすれば、市民活動を博物館が仕立てたり、コントロールしようとしたりするきらいがあったと思います(もちろんそうでない市民主体の活動を展開されている博物館もたくさんあります)。第四世代を考えるとすれば、社会(コミュニティ)のなかで博物館の存在を捉えること、社会と共に地域文化を形成していく拠点としての姿のような気がしています。その場合の考え方として、「博物館と」市民が、という視点が大事になるように思っています。似ているようですが、立ち位置と意識が大きく異なる。

齊藤

やってあげる側とやってもらう側という関係性ではなく、ミッションを共有し一緒に動く。このスタイルをどうつくるかということですね。他に萌芽が見られるような取り組みはありますか。

中尾さん

岐阜県の飛騨市に飛騨みやがわ考古民俗館という学芸員を始めとした常駐職員のいない博物館があります。飛騨市役所から車で30分かかる。冬場は雪が降るからなかなか辿り着けない。そうした事情から年間30日しか開館できない博物館でした。いまは無人開館の試みも行っているようですが、来館者数は数百人に留まる小規模な博物館です。

齊藤

どのような取り組みをされたのでしょう?

中尾さん

専任の職員もいないため、自分たちだけでなにかやるのは難しい。そこで「困っています」とSNSで発信を始めたのです。現状を素直に伝えることが仲間集めのコツ。そう担当者さんが話されていました。飛騨市がウェブ上で、飛騨を助けてくれるボランティアを募りました。地域住民に限らず、どこから来てもいい。現地に行かないオンラインボランティアも含みます。「ヒダスケ」という取り組みで、集まった人たちには「さるぼぼコイン」という地域でしか使えないコイン(地域通貨)でお礼をする。

齊藤

なるほど。経済的な動きも生まれるわけですね。

中尾さん

飛騨を助けにきた人たちと地域住民との間にコミュニケーションが生まれ、仲良くなる。飛騨市への関係性を深め、飛騨市の「関係人口」を作る取り組みです。いま総務省が、交流人口と移住人口の間に関係人口というものを設定していて「その地域に関係性を深めた方」が当てはまります。

齊藤

その場所に来なくても、ウェブ上でつながれば関係人口となる。

中尾さん

はい。でも単につながれば良いというものではなく、関係性を深めるなかで地域への思い入れを深めないとダメなのです。そうした関係性を基盤として、関与や支援が生まれる。たとえば飛騨市でクラウドファンディングがあれば支援をする。ふるさと納税は飛騨市にする、というように。飛騨みやがわ考古民俗館は、関係性を深めた人たちをサポーターにしていくための取り組みを「ヒダスケ」を通して進めてきました。

齊藤

具体的にはどんな取り組みがありますか。

中尾さん

たとえば、いま求められている博物館資料のデジタルアーカイブ。飛騨市のように来てもらうのが難しい場所ほど、デジタル発信の効果や意義は大きい。ですが、先ほど申し上げたように十分な体制がないなかでアーカイブを作成し、公開していくのはなかなか自分たちだけでは難しい。

齊藤

そこで「一緒に資料の写真を撮りませんか」というような発信をするわけですね。それを見たカメラマンの卵さんが現地に来てくれたり……。

中尾さん

そうです。こうした活動を通して「石棒クラブ」という有志のサークル活動のようなものが盛り上がっていきます。市役所の担当者もメンバーに加わり、ゆるく楽しく活動を進めています。こうした活動のなかで、全国一の出土数を誇る石棒という縄文時代の遺物や縄文土器など、立体的な資料の3次元モデルをつくり発信したい、と考えた。「3Dデータ化を手伝ってくれる人を探しています」というプログラムを作って人を募って、集まった人たちで3Dデータ化合宿をした。県外からも老若男女、多様な人々が参加して、博物館資料の3Dデータ化を進めるわけです。活動報告もネットでされていて、完成した縄文土器の3Dデータを、囲炉裏の火にかける参加者の姿もアップされています。

3Dデータの縄文土器を囲炉裏の火にかけてみる「3Dデータ化合宿」参加者。(写真提供:飛騨市教育委員会)

齊藤

すごく楽しそう。集まったボランティアの方々も、いい経験をしたと感じてくれそうです。

中尾さん

誰かからの命令で「これをやれ」と言われたら「大変だ、無理だ」と感じてしまうことでも、みんなでやると楽しくてゴールを目指したくなるのですよね、人って。

齊藤

石棒という歴史遺産、文化財に対しての思い入れを深めることにもつながりますしね。

中尾さん

そこなのですよね。「文化財に親しみましょう」「歴史に親しみましょう」などはよくある文言ですが、そこに至るプロセスが用意されなければ単なる標語や押しつけに過ぎません。こうした参加型の体験を通して、博物館資料への関係性と愛着を深めていく。結果的に文化財を愛する心を育て、飛騨市の歴史に関心が深まる。楽しさを感じる自主的な活動をデザインすることが大切で、石棒クラブのメンバーのおひとりは「大人の遊び場だ」とおっしゃっていましたね。

齊藤

「古代の遺物や文化に対する興味を広げ、みんなで楽しみながら学ぶ機会をつくる」、そこがミッションと言っていいのでしょうか。

中尾さん

石棒クラブのホームページでは、ミッションとビジョンとバリューを掲げ、どこを目指して活動しているかを明確化しています。佐々木秀彦さんが2024年4月に上梓された『文化的コモンズ』の中で、「さまざまな人が集い、心がかよった愉快な活動をつうじて、楽しく自治を営む」ことが大切と書かれていますが、ミッションやビジョンを共有しながら自治的な活動を推進している好例だと思います。

博物館や美術館側で制約を設けたり、道筋を決めてしまうと急に楽しくなくなることってありませんか。市民の価値観ややりたいことは、博物館や美術館とは違っていることが多い。博物館側は、その違いや多様性を認めないといけない。もちろん展示物などが傷んでしまうような活動は許可できませんが、そこをコントロールするのが本来の学芸員の仕事です。近頃は何か起こる前にすべて塞いでしまう。そんな流れになっているのが危惧するところですが……。

ゴールに向かう活動が「大変」「しんどい」ではなく、楽しめること。その上で、成果達成の道筋をロジックとして立てておき、戦略的に進めていくことが大事だと思います。

博物館のレバレッジポイントは価値発信

齊藤

博物館の現場に長くいた中尾さんが文化庁に移られました。今後は文化庁でどんなことをやっていきたいと考えられますか。

中尾さん

博物館の充実や発展を実現するためのレバレッジポイントは、価値発信だと考えます。自分たちが何者で、地域に何をもたらせるのか――この部分をしっかりと社会に認めてもらっていかなければならない。こう話すと、現場の方に「ひたすら頑張れ」と言っているように思われるかもしれません。けれども、公立の博物館でいえば、予算を組む行政の所管部局や財政部局は、その活動に社会や地域での価値を求めます。博物館はこんないいことしているので予算を増やしましょう、と示すことができなければ、議会で話が成り立たないのです。行政の担当者が「博物館には何ができるのか」を知らないと、博物館に対しての施策や支援事業も組むことができない。

齊藤

起点は博物館側にあると。

中尾さん

博物館の現場で働く人々が自分たちの価値、魅力を可視化して、思いを持った人々や地域とみんなで共創しながら社会と共有していく。これが今後すごく大事になってくるはずです。私はそうした取組を支援したいですし、現場を見据えた背景としての法制度も整備していきたいと考えています。

齊藤

最後になりますが、考古学がご専門で、学芸員でもあった中尾さんはこれから先、子どもたちにどんな風に歴史を教えていけばいいと考えられますか。

中尾さん

学芸員時代に富山県の縄文時代を紹介する「海をみつめた縄文人」という特別展を開催したことがあります。この展示のテーマはタイトルにあるように「人」。豊かな装飾のある土器や、貝塚から見つかる生活ごみ、大切に葬られた人骨から当時の人のくらしを体感してほしかった。若い頃の大腿骨の骨折が治癒した老人の骨がありました。大怪我ですが、治療を受けて介護を受けながらもお年寄りになるまで生きた。ここから、彼らが助け合って生きているのがわかります。また、幼い子どもが亡くなると下に穴を開けた土器に入れて家の戸口などに埋める。特別な埋葬の様子から、幼い子どもをなくした悲しみが見える気がします。縄文時代の歴史を知るというよりは、何千年も前に自分たちと同じように感じ、そこに生きた人がいるということ。子どもに限りませんが、多くの方に見ていただき、感じてほしかった展示でしたね。

齊藤

「人間を知る」ということですね。私も展示をつくる立場として、「この展示に触れてもらうことで、子どもたちにどんないいことがあるのか」を常に考えます。「人間ってなんだろうな」と考えてもらえたらいいなとか。

中尾さん

博物館の展示やそこでする体験には人を揺り動かす力があります。イギリスの博物館協会は「Museums Change Lives」という標語を掲げて活動を展開していました。人生や地域が変わるかもしれない体験を、博物館は提供できる、していくんだということです。

齊藤

そういう体験をしてもらえるように頑張りたいですね。

中尾さん

学芸員は何を提供したいのか、観覧者にどうなってほしいのか。ミッションの話に戻りますが、そのあたりを意識して活動していただくことを願っています。

齊藤

博物館で働く人たちが、自分たちのミッションを見直す、実現するためにブレイクダウンを行い、進捗をロジックモデルで見える化をして進んでいく。そして、やってあげるではなく、市民と共創するというスタンスでいる――課題が見えてきたように思います。中尾さん、本日はありがとうございました。博物館を人一倍愛する中尾さんの文化庁でのますますのご活躍を期待しています。

文:源 祥子 編集:ノムログ編集部

この記事は気に入りましたか?