- text and edit by

- 乃村工藝社 施設運営事業

乃村工藝社グループは総合空間プロデュース企業として、空間の設計・施工だけでなく、開業後の施設の運営も手掛けており、ビジネスプロデュース本部 施設事業運営部では、博物館、科学館、美術館などの文化施設を中心に、調査研究・学芸部門を含む、施設全体の総合的・包括的な運営管理を行っています。

静岡県浜松市の浜松科学館「みらいーら」は、乃村工藝社と地元企業の株式会社 SBSプロモーションが共同事業体を組成し、2019年から指定管理者として運営を行っている施設です。

2025年春より、10年間の指定期間内で3年ごとに策定している中期計画の第3次がスタートし、指定期間中2回にわたる展示リニューアル計画の内、1回目が3月に完成しました。

指定管理者としての運営が一つの節目を迎える中、浜松科学館では、「科学する心」を育むだけでなく、地域のために、地域の人々と一緒にできることを考えて種をまいてきた活動が育ち、科学館の枠組みを超えて地域の多様な人々が集まる拠点として成長しつつあります。

当社が施設運営事業を推進する中で、浜松科学館の地域連携の取り組みは、今日の共創型社会におけるミュージアム運営の先進モデルとなりうるのではないかと考え、これまでの5年間の取り組みとこれから目指したいこと、そして地域参加型の展示リニューアルに込めた思いについて、館長とスタッフにインタビューしました。

地元企業と共創し、変革を続ける浜松科学館

“ここにしかない”プログラムをつくり、サポーター制度も導入

浜松科学館の使命(ミッション)は、「科学を入口とした多様な文化交流を通して人々をつなぎ、地域への誇りと愛着をもとに、創造都市に貢献することを目指すこと」、そして、「科学を楽しみ、安心して学ぶことができ、ひとりひとりの好奇心を育む場として地域に開かれた科学館となること」です。

まずは、ミッションに謳われた「地域に開かれた科学館」となるためのこれまでの取り組みについて、地域との橋渡し役となっている小田木館長とチーフエデュケーターの上野さんに聞きました。

PROFILE

小田木 基行さん(写真左)

浜松科学館「みらいーら」 館長

2019年より現職。株式会社SBSプロモーション 地域戦略フェローも務め、浜松市や地元企業とのコミュニケーションを密に行いながら、浜松市科学館の魅力向上に精力的に取り組む。浜松市出身。

上野 元嗣さん(写真右)

事業企画グループチーフエデュケーター

山梨県立科学館を経て2019年より浜松科学館に勤務 。サイエンスコミュニケーターのうえちゃんとして、館内のみらいーらステージ でサイエンスショーを企画開催するほか、地元企業との展示やイベント、ワークショップなどの企画・運営に携わる。また、県内外で開催されるイベントや出張授業などにも積極的に出演し、幅広い世代の人々に科学の面白さを伝え続けている。

小田木館長

科学館の館長をやっていると、地域の方々からさまざまな相談をいただきます。また、科学館の話をすると興味を持って聞いてくださいます。科学館は企業にとって魅力的な生活者との接点なのです。

常設展示室にもスズキ(株)、ヤマハ発動機(株)、(株)ヤマハ、(株)河合楽器製作所、ローランド(株)、浜松ホトニクス(株)といった地元企業の協力展示がありますが、協力は展示だけではありません。

例えば、「サイエンスショー×ジャズ」、「サイエンスショー×バイク」など、企業とのコラボレーションから生まれたユニークな事業も多いです。昨年の夏休みには、浜松駅前の遠鉄百貨店に声をかけていただき、フロアの一角でイベントを開催しました。

上野さん

私たちスタッフは、企業の方のお話を聞きながら、ゼロから一緒に企画に取り組んでいます。企業の皆さんにとっては当たり前の技術であっても、我々から見たら驚くべきもの、ということがたくさんあります。例えば"こんな見せ方や伝え方をしたらとても面白いですよ"とか、"あのメーカーの全ての製品に使われている、ってもっと伝えましょうよ"というようなやりとりをしながら、企画を詰めています。地元から新しいお題をもらって一緒に取り組むことで、科学館の活動の幅を広げられることがありがたいです。

ヤマハ(株)と企画した「サイエンスショー×ジャズ~楽器を科学する~」

ヤマハ(株)と企画した「サイエンスショー×ジャズ~楽器を科学する~」

2024年の夏休みに遠鉄百貨店で開催された「浜松まちなか科学館」

2024年の夏休みに遠鉄百貨店で開催された「浜松まちなか科学館」

小田木館長

地域との関わりを深めようと、法人や団体向けの「浜松科学館サポーター会員制度」も2023年度から始めました。協力金を通して館の運営を継続的にサポートいただく代わりに、招待券をお渡ししたり公式ホームページへ社名を記載したり、と特典を提供し、現在は50以上の企業や団体に支援いただいています。今後はさらに人的交流を進めて、「共創」のパートナーとして共に地域に貢献することを目指しています。学校や個人にも参加していただけるようアップデートする計画です。

上野さん

地元の学生の皆さんとは、日頃のさまざまな探究活動を発表する場として、「科学の学園祭」を毎年開催し、昨年3回目を迎えました。高校生が中学生に教えている様子がとても素敵で、科学部だけではなく、新たに美術部の子たちが参加して科学館の絵を描いてくれたんです。科学っていろんな切り口があるので、もっといろんな学生が立ち寄ってくれる場にしていけたらな、と思います。

浜松市と近隣市の10校の学生約160名が参加した「科学の学園祭」

浜松市と近隣市の10校の学生約160名が参加した「科学の学園祭」

小田木館長

このように、徐々に地域共創の取り組みが増え、目指していた「地域に開かれた科学館」の姿になってきていること、我々としても誇りに思います。ご協力いただいている地域の皆さんには本当に感謝しています。

上野さん

僕たちスタッフにとっても他では経験できないような企画がほとんどで、非常にやりがいがありますし、地域の方々とともに取り組むことで"浜松にしかない"科学館になってきつつあると思いますね。

みんなの"気づき"と"声"から、科学館のミッションと計画がつくられる

浜松科学館で、館長からスタッフまでが"自分事"として地域と関わってきた背景として、館のミッションと計画をスタッフ全員が参加して策定していることがあります。策定を主導してきた神田副館長と、経営管理グループのマネージャーの横田さんに、これまでの経緯や現在の取り組みについて聞きました。

PROFILE

神田 正彦さん(写真左)

浜松科学館「みらいーら」副館長

多摩六都科学館を経て2019年より浜松科学館勤務 。統括責任者という立場で、スタッフ全員が参加するワークショップを経て館のミッションや事業計画 を策定する取り組みを主導するほか、様々な関係者との調整など幅広い館の運営実務に携わる。

横田 誓子さん(写真右)

経営管理グループマネージャー

館内で活動するボランティアへの方々への支援や、取得した社会教育士の知識を活かし、市民や地域との関わり、ネットワークづくりにも積極的に取り組んでいる。

神田副館長

私は前職で、多摩六都科学館に勤務していましたが、そこで市民モニターの制度を取り入れたところ、スタッフと市民の皆さんの交流が進みました。さまざまなアイデアが活発に交わされるようになっただけではなく、科学館のファンになってくれた、という経験が印象に残ったのです。

当時、館の設置者側の立場でしたが、経営側が決めた計画に従うだけではなく、スタッフが地域の方々と"共創"と呼ばれるような関係性を築くことで初めて、館の価値が生まれるのではないか、と考えました。

そこで当館では、私たちが指定管理業務をスタートした2019年に、館長以下全スタッフが参加して館のミッションと事業計画を策定するためのワークショップを開催しました。

立場や役割の異なるスタッフが、館の現状やお客様に対する認識、課題などを共有することが目的でしたが、最初は戸惑いや疑問を抱いたスタッフも多かったですね。

横田さん

私もその一人でした。当初から副館長は「地域の人々を交えたワークショップをやっていくべきだ、今後はやっていかなきゃいけない」と話していましたが、最初は、なぜそうすることが必要なのか、本当にできるのだろうかと思っていました。

でも先日行った第三次中期計画の策定に向けたワークショップでは、我々スタッフだけでなく、第二次から参加して下さっているボランティアの皆さんとの関係もだいぶ構築できてきましたし、みんな積極的に参加し、意見を出し合える素地ができてきた、と感じました。

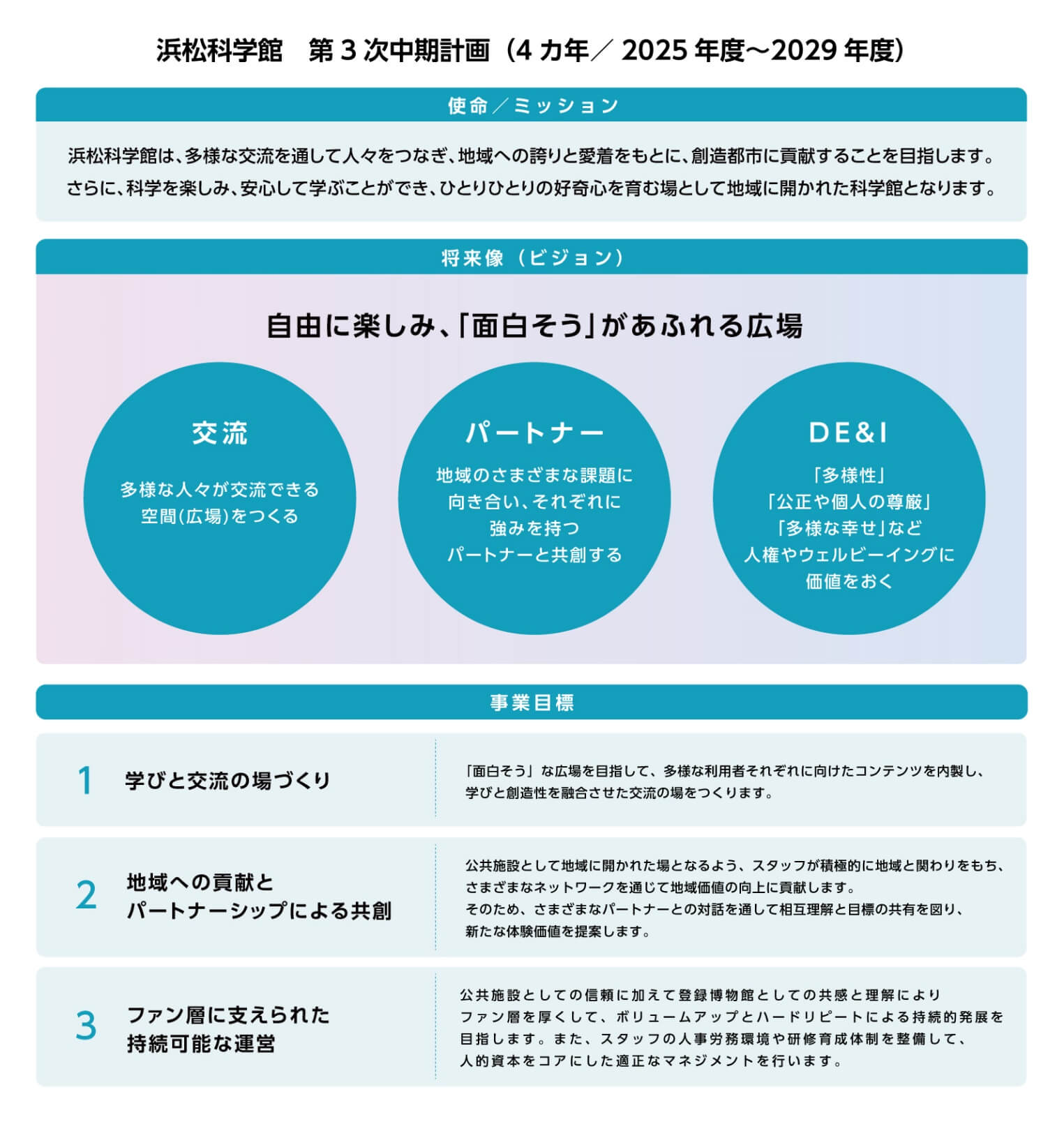

浜松科学館の計画体系

浜松科学館の計画体系

神田副館長

振り返ると、コロナ禍のときに事業そのものが縮小し危機的な状況になりましたが、それを乗り越える大きなモチベーションになったのが、地域との関わりの大切さでした。今回のワークショップでも、そもそも地域とは何だろう、と改めて問いかけ、いろんな気づきの声をもらいました。

第3次計画では、「地域」についての問いを反映して、3つの将来像(ビジョン)を掲げています。そのキーワードは「交流」、「パートナー」、そして「DE&I」です。私たちは現在、展示リニューアルに取り組んでいますが、これらは展示リニューアルを通じて実現したいビジョンであり、展示をつくるプロセスにも反映されています。

*「DE&I」とは、多様性(ダイバーシティ)、包括性(インクルージョン)に、エクイティ(公正性)を加えた概念のこと

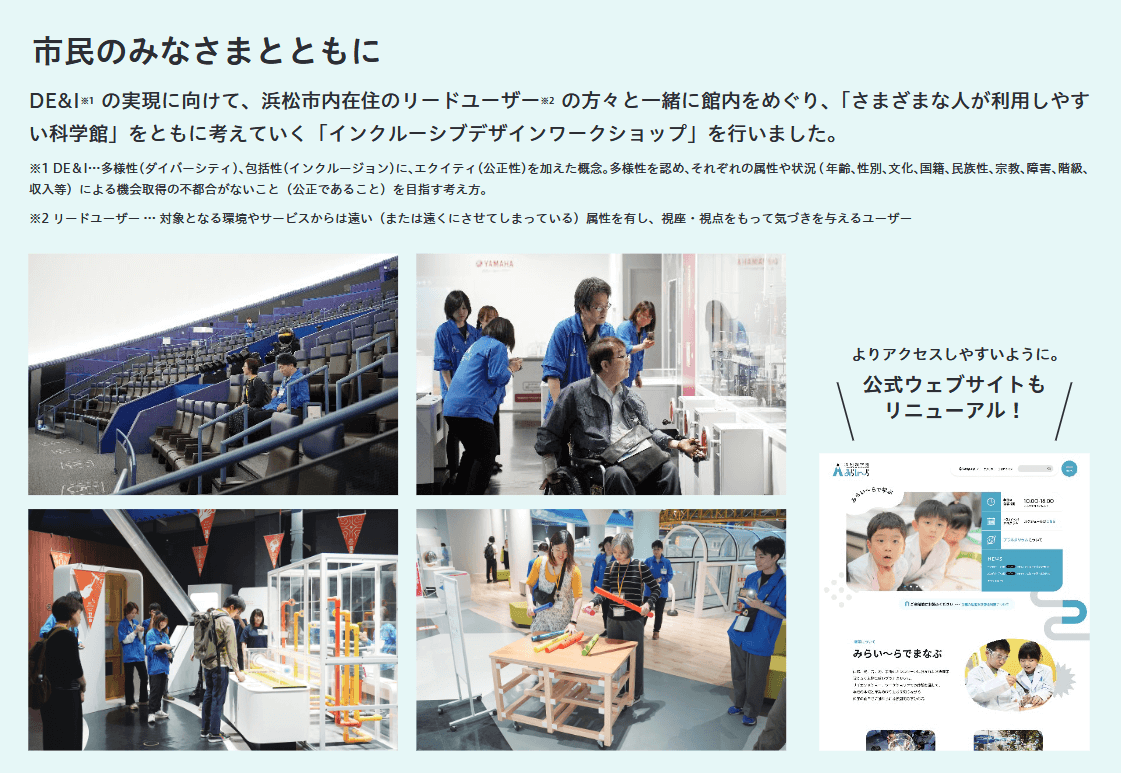

当館は、展示のほぼすべてを地域の方々と共につくっています。「DE&I」の実現に向け 「インクルーシブデザインワークショップ」も 実施しました。

"リードユーザー"とよばれる、車椅子を利用される方、目が見えない、耳が聞こえないなどの事情があるなど、市内にお住まいでも館を訪れる機会が少ない方々と一緒に館内をめぐり、展示の見やすさや使いやすさ、館内のサインのわかりやすさ、導線上で不便なところはないかなど、幅広く率直な意見をもらうことができました。ワークショップで得られた"リードユーザー"視点のご意見は、今回の展示リニューアルにも可能な限り対応できることを盛り込んでいます。

浜松科学館公式サイトの展示リニューアルプロジェクト報告ページより

浜松科学館公式サイトの展示リニューアルプロジェクト報告ページより

横田さん

スタッフの間に「DE&I」への関心が生まれ、変わっていくタイミングになったと思っているのは、数年前にアテンダントチームが、「"やさしい日本語"の研修を受けたい」と言ってくれたことでした。

"やさしい日本語"とは、日常生活で使われている言葉や表現を、できるだけ短く、易しく変換した日本語のことです。外国人や小さな子ども、高齢の方など、多くの来館者の役に立つだろう、という思いから、まずは発券や接客の担当とバックヤードの職員を中心に受講しました。

研修を通して市内に多くの外国人の方々が住んでいることを知り、今まで関わることなく過ごしてきたことに気づくことができました。私たちにとって一つのターニングポイントとなる研修だったと思っています。

その後、研修を担当してくださった浜松国際交流協会の皆さんが、外国につながりをもつ児童・生徒さん向けの日本語教室を、この科学館で開催してくださることになり、現在、週2回開催されています。 私たちは、夏と冬に日本語教室の皆さんと一緒にイベントを実施する形で協力をしています。夏はサイエンスショー「オノマトペでシャボン玉」、冬には「やさしい日本語でプラネタリウム」を実施しました。私たちだけでは取り組むことが難しいプログラムですが、浜松国際交流協会の皆さんと協働できたからこそ、一歩前に進めたように思います。

2023年度に社会教育士の資格を取得したのですが、その学びを通して改めて、この科学館の機能を、地域の中でどう活かしていくかを考えるようになりました。

例えば、リードユーザーの方々や地域の課題に館がどう向き合っていけるのか、地域との交流の機会が少ない外国人の方々などにどんな貢献ができるのか。 これからも多様な人々が利用しやすい科学館のあり方を考え、取り組んでいけたらと思っています。

やさしい日本語での科学実験教室

やさしい日本語での科学実験教室

神田副館長

そういうスタッフの皆さんの活動をサポートし続けることが、いまの私の目標ですね。やはり最も大切なのは、人的資本経営ですから。

この5年、地域に関わり、価値を創ることのできる人材へとみんなが成長している様子を実感してきましたので、これからもそんな職場づくりに努めていきたいです。

"浜松にしかない"科学館の展示を地域とともにつくる

浜松科学館では現在、館内の展示や設備をリニューアルするプロジェクトが、数年にわたって進行しており、今年の春に1期目がお披露目されました。

その構想から設計、施工、今後の運用の準備にいたるまで、同館では現場のスタッフが中心となり、設計や制作・施工は全て地元の設計者や企業と協働してつくりあげています。

「自由に楽しみ、『面白そう』があふれる広場」をビジョンに掲げ、館で働くスタッフ一人ひとりの"もっとこうだったら良いな"という気づきと想いが、地域住民やボランティアの方々、地元企業や市の職員らも巻き込みながら、具体的なかたちになっています。

インタビューの最後に、展示リニューアルのプロジェクトチームを取りまとめてきた加藤さんと上野さんに、展示リニューアルにおける地域共創の取り組みと、これから目指していきたいことを聞きました。

加藤 香名子さん(写真右)

事業企画グループマネージャー・PRチームリーダー

大学卒業後、デザイン事務所でWeb制作に携わったのち、2019年に浜松科学館に広報担当スタッフとして入職、2024年度から現職。

館のニューズレター『COMPASS(コンパス)』や、各種印刷物のデザイン・制作なども手掛ける。浜松市出身。

上野 元嗣さん(写真左)

加藤さん

展示リニューアルプロジェクトのチームメンバーは、私や上野さんが所属する事業企画グループの職員だけではなく、横田さんやアテンダントチームが所属する経営管理グループの職員も交え、組織横断的なメンバーで構成しています。また、 浜松市の所管課の職員の方も定期的に会議に参加してくださいました。

プロジェクトチーム会議は、議論が白熱して4~5時間かかってしまうこともありました。普段の各自の業務と並行しながらなので…大変なところもあります。

リニューアルプロジェクトで新設された「みらいーらルーム」

リニューアルプロジェクトで新設された「みらいーらルーム」

上野さん

それでもやるのは、展示リニューアルにいまの来館者のリアルな様子や感覚を反映させたいからです。この浜松にしかない、唯一無二のミュージアムを作るために、車椅子に乗った方、目の見えない方、耳の聞こえない方、外国人の方、地域に住む多様な方々の目線や気づきを全て反映させたかったんです。そのためには、お客さんのことを一番知っている僕たちが展示をつくることが必要だ、という考えがずっとありました。

展示って"生もの"なんですよね。僕らは展示を育てていきたいし、成長してほしい。だから完成してからがスタートだし、みんなが触って意見を出し合ってさらに進化させていきたいんです。地元企業のエンジニアの方々に協力してもらってつくった「へんてこ楽器」も、もし壊れても、すぐに修理を頼めますから。

それに、来館者の方々の「こんなものがあったらいいのに」「こうしてくれたらもっと面白いのに」という声にも、スタッフみんながフットワーク軽く応えられますし、そうすることでもっと面白い展示に育っていくと思っています。

地元企業に勤めるエンジニアの方々とアイデアを出し合ってつくられた「へんてこ楽器」

地元企業に勤めるエンジニアの方々とアイデアを出し合ってつくられた「へんてこ楽器」

加藤さん

目指したのは、アナログ、かつ、フレキシブルで可変性のある空間や装置による"やわらかな展示"です。どの展示も現時点では運用方法をかっちり固めず、ゆるく余白があるままでスタートします。オープンしてから少しずつ、時間をかけて作っていけたらいいかな、と。

上野さん

関わる職員もボランティアの皆さんも、地域の方々も、それぞれが得意なことをやって、みんなが主人公になるような場にしたいということは、今回の展示リニューアルでずっと考えてきました。

加藤さん

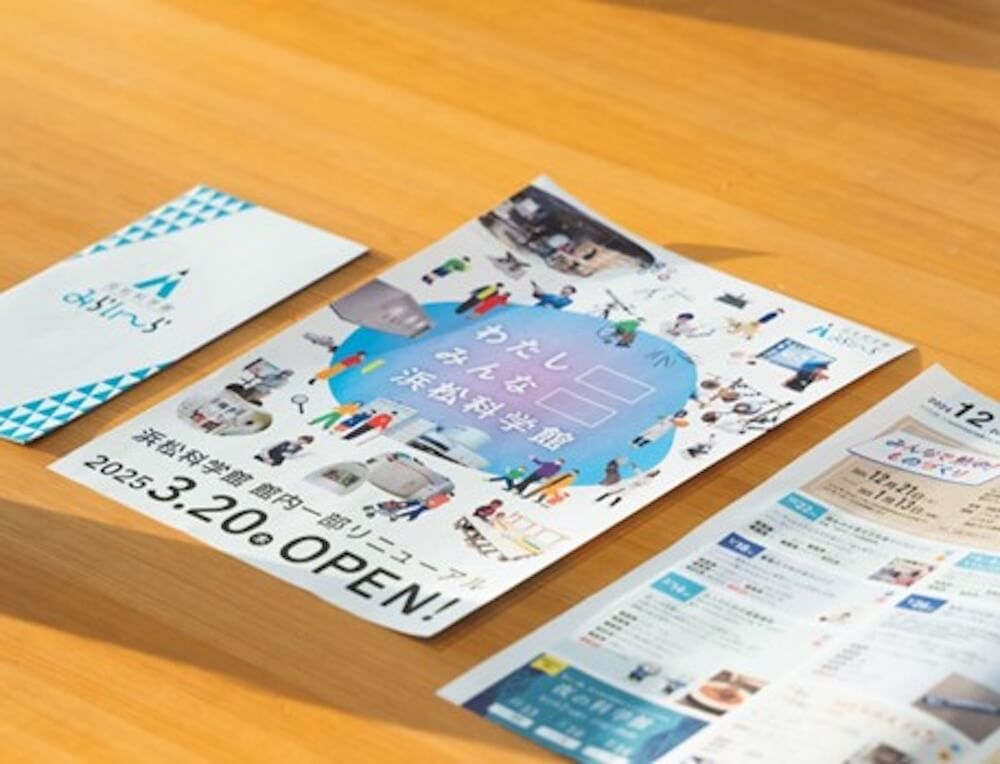

だからリニューアルのお知らせも、「わたし」「みんな」のあとにいろんな接続助詞が入るようなデザインで制作したんですよね。

展示リニューアルオープンの告知フライヤー

展示リニューアルオープンの告知フライヤー

“日本一”の科学館を、地域と一緒に作っていきたい

上野さん

僕はこれまでずっと、自分が働いている科学館を"日本一"にしたくてこの仕事をしてきました。今回のリニューアルでは、来館者の方が使いやすい科学館になったこともですが、展示やイベントを一緒につくれる地域の方々のフレンドリーさとか、地元企業の方々との仕事のしやすさも、"日本一"って胸を張れると思っています。

"浜松科学館ってなんだか他のミュージアムとは違うよね""ちょっと変わっているよね"って言ってもらえたら嬉しいです。

加藤さん

これからもリニューアルプロジェクトは続いていくし、議論中のことも多々ありますが、利用者、スタッフ、地域の人たちそれぞれが関わり方の"ストーリー"を自由に選び取れるような館をつくっていきたいです。

上野さん

中期計画もリニューアルプロジェクトも、スタッフが参加することで、誰もが少なからず"自分事"として、浜松科学館のことを考えるようになってきていると思います。

2027年の第二期のリニューアルが完成する頃には、それまで僕らはどんなことをやってきたのか、その先にどんな浜松科学館を作っていくのかを考えているはずです。

"自分たちでもできるかも""何か変えられることがあるかも"という思いで挑戦を続けて、これからも"浜松にしかない""浜松ならでは"の科学館を、関わる全ての方々と一緒につくっていきたいです。

展示リニューアル第一期のオープン記念セレモニー

展示リニューアル第一期のオープン記念セレモニー

浜松科学館展示リニューアル告知サイト

https://lp.mirai-ra.jp/

【企画/担当】

株式会社乃村工藝社

ビジネスプロデュース本部 第三統括部 施設事業運営部 開発推進課

森 美樹 プランニングディレクター

青木 莉沙

撮影:川上 友 構成・文: Naomi

この記事は気に入りましたか?