- text and edit by

- 産地連携「手ザイン」チーム

手で考えるデザインがしたい

私たち「手ザイン」のメンバーが、身近な林業地・埼玉県飯能市を訪ね、森を歩き、木材の様々な表情、生産者の方々の想いに触れたとき、その体験は、自らへの強い問いとなって返ってきました。

“手で考えるデザインがしたい”

このプロジェクトは、PCと頭の中だけのクリエイティブワークではなく、自ら素材に向き合い手を動かしながら考えたいというデザイナー、プランナーたちの想いから生まれました。

自ら触れ、加工しながら手で考えることで、空間・社会・環境のすべてを豊かにする新たな創造に取組んでいます。

サステナビリティとデジタルの2つの視点から空間の未来を考え、新しい可能性を共創する乃村工藝社グループ主催のイベント「SOCIAL GOOD MARKET」では、スギやヒノキを非住宅の空間において効果的に使うために様々な加工実験を行った活動を、“手で考えるデザイン「手ザイン」”として発表しました。試作品、プロトタイプを発表したサステナブルデザインユニット 産地連携チームの4組のメンバーに、開発に至る思考のプロセスやデザインに込めた想いについて聞きました。

構造材かつ化粧材|チームA

數坂

いちばん感じたのは木には本当に個性があるということです。

生きているんだな、おもしろいと思いました。

井上

みんな似たようなアウトプットになると思っていたのですが、

木材に手で触れながらデザインすると一人ひとりぜんぜん違うものが出てきました。

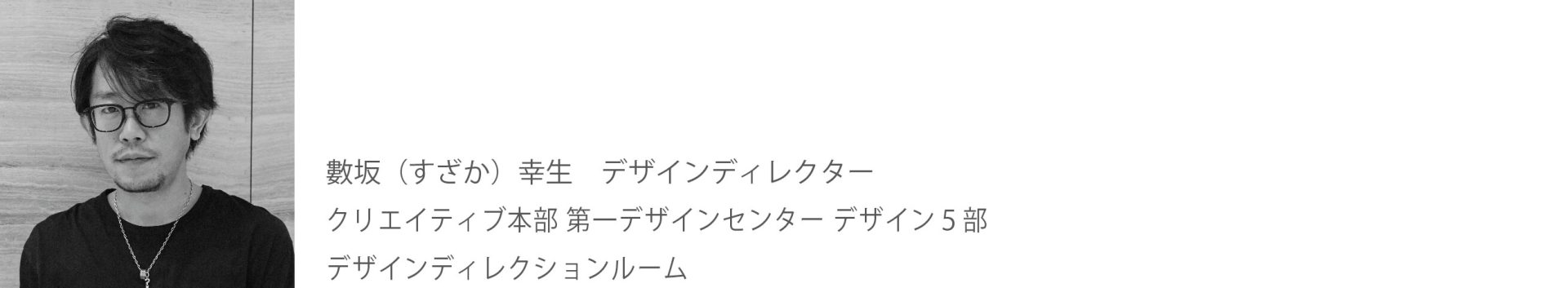

“透ける柱”試作

“透ける柱”試作

井上と數坂のチームは、製材のときに出る耳のついた材を重ねて柱に見立てたり、表面を削って表情をつけてみたり、金属粉を混ぜた塗料で塗ってみるという実験を行いました。

井上

もともと木は丸い断面をしています。そこから四角い柱や板を取り出すと半月形の端材ができてしまいます。その端材を数枚重ねて10.5cm角の柱に見立ててみました。最初はただ重ねて貼り付けてみたのですが、數坂さんが「端材と端材の間に隙間が空いていた方がおもしろいよ」と言ったので、間にスペーサーを入れてつくったのがこの“向こう側が透けて見える柱”です。建築の構造材としては使えませんが、インテリアとして使う分には面白いと思います。普段、見ることができない樹皮の部分など、工業製品にはない表情を見せてくれます。

數坂

スギは不燃加工ができるので内装で使うこともあります。ただ心材が赤っぽかったり、節が目立ったりして、見え方にクセがあるので正直使いづらいです。どうしても“和”のイメージが強くなってしまいます。そこで、スギの板にあえて西洋風のディティールを施してみたり、膠(にかわ)に金属のスズの粉を混ぜたものを塗ってみたり、いろいろ試してみました。金属粉を塗ると、木材だけど金属的な光沢になって木目の生々しさが薄れるのでデザインに組み入れやすいと思います。

(左)西洋風ディティールの試作 (中)金属粉を塗った試作 (右)畳風フローリング試作

(左)西洋風ディティールの試作 (中)金属粉を塗った試作 (右)畳風フローリング試作

井上

今回の実験は、普段は使われない端材に手を加えて、そこに新しい価値を見出して、「スギやヒノキって使いやすい!」と思うことが第一歩でした。最初はみんな似たようなアウトプットになると思っていたのですが、木材に手で触れながらデザインすると一人ひとりぜんぜん違うアウトプットが出てきました。手を動かして考えることはデザインの発想方法として、とてもいいのではないかと思います。

數坂

実験を通じていちばん感じたのは木には本当に個性があるということです。ものによって加工しやすかったり、しにくかったり、生きているんだな、おもしろいと思いました。木の特性みたいなものを身体で覚えて、例えば木が反る性質を計算してデザインに落とし込むなどできたらよいと思いました。図面にならない世界なので、それを実装していくときどうするかにも関心を持っています。

井上

この実験は、マテリアル開発をすることだけではなく、それを生み出すプロセスを体験することがとても大切なんだと思います。現地に行き、そこで実際に木に触れてモノづくりをすることで、木が好きになる。そう思えるデザイナーを増やし、これからもっと木を使っていきたいと思います。

木×草木染|チームB

浅井

実際に手を動かしてデザインすることがこれから先はもっともっと必要だと思います。

葛西

新入社員の目線で見ると、同じ木でも、手の加え方によって新しい表情が生まれ、可能性はたくさんあるのだなと思いました。

共に クリエイティブ本部 第一デザインセンター デザイン4部 井上ルーム

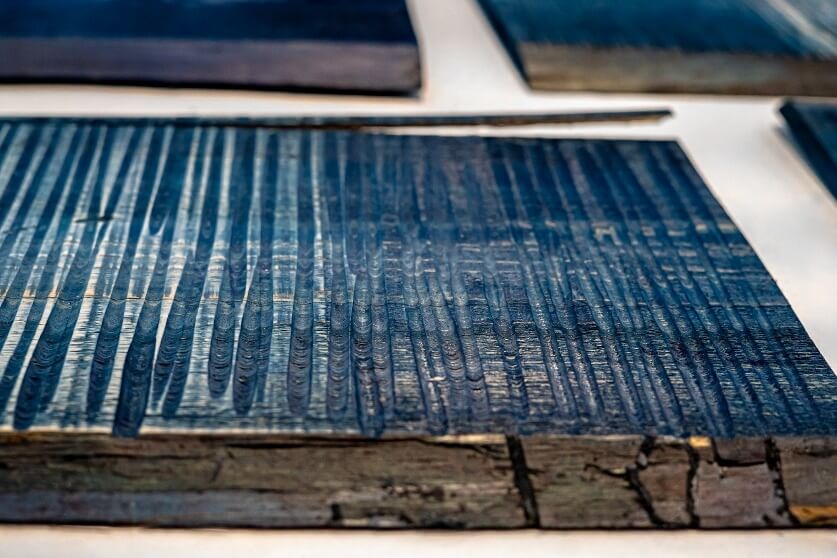

浅井、深堀、葛西のチームは、木材を天然染料の藍で染める実験などを行いました。

専門店やホテルの内装デザインが多い浅井は、今までスギやヒノキを仕事で使うことはあまりなかったといいます。インテリア系のデザイナーがスギやヒノキを敬遠する理由の一つに木肌の色や節が目立ち、デザインよりも木肌に眼がいってしまうことがあります。そこでこのチームが挑んだのが、木材を染色してみる! という実験でした。

浅井

和風過ぎてしまうスギに新しい表情をつけてみたいと思い、靴墨やクレヨンなど様々なものを使ってみた過程で藍染めのアイディアが生まれました。藍がいちばんよく染まったのですが、染まり過ぎて木の良さを少し殺してしまったかなと思うところもあります。それもこうして実験をしてみて、わかったことなので、それはそれでよかったかなと思います。

葛西

新入社員なのですが、大学では3Dアプリを使って、パソコンで完結することばかりやっていました。実際に木材に触れる機会はほとんどなくて、スギとヒノキもよくわからずに今回参加しました。木材初心者の視線で見ると、木っていろんな表情があるなあと思いました。私たちが実験した藍染めでも、浸す時間や木の表面の加工の仕方などによっていろいろな表情が現れたのが面白かったです。同じ木でも、手の加え方によって新しい表情が生まれ、可能性はたくさんあるのだなと思いました。

藍染めによる実験

藍染めによる実験

深掘

展示会で藍染めの木材を見たお客様たちの反応がよかったのが新鮮な驚きでした。木のことは多少知っているつもりでしたが、私自身、少し頭が固くなっていたので頭の柔らかい人の意見を聞くことは大事だと実感しました。

浅井

こうした実験を重ねて、スギやヒノキの使い方を考えていきたいです。他のデザインと差別化するには手仕事が必要だということは理解していましたが、実際に手を動かしてデザインすることがこれから先はもっともっと必要だと思います。

木×触媒|チームC

村山

インスピレーションを現場で手を動かしながらどんどんアップグレードしていくことが、新しいものを生み出すためには近道なのかなと思います。

小澤

手で触って、手を動かしてみないとわからないことってきっとあるので、これからもやっていきたいなと思います。

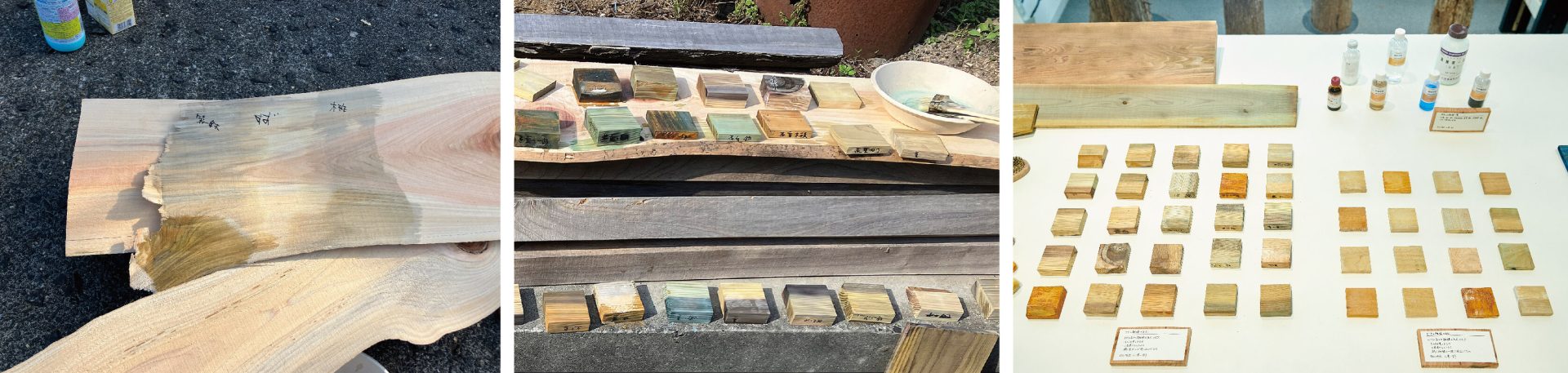

スギ・ヒノキと触媒の反応

スギ・ヒノキと触媒の反応

共に クリエイティブ本部 第一デザインセンター デザイン4部 井上ルーム

村山と小澤のチームは、需要不足や材価の低迷など産地の抱える様々な問題を知り、それを解決するためにデザイナーの視点から木材に新しい価値を付加できないかと考え「木×触媒」というテーマで実験を進めました。

村山

このアイディアは小澤くんから出てきたもので、「木自体の成分に触媒の力で化学反応を引き起こしたらどうなるだろう」という実験です。塗料を上から塗ったり、染料で染めたりするのではなく、触媒の力で木本来の新しい色を出したいと考えました。

小澤

初めは経年変化でシルバーグレイに色が変わっている木材をみて、それを目指したいと思いました。どうしてグレーに変わるのだろう?と調べてみると木材の中の油分とタンニンが抜け落ちて色が変化していることがわかりました。それならば、化学変化で同じようなことができないかなと考えました。僕は以前、草木染めをやったことがあってその仕組みの中にタンニンと鉄などの金属イオンを反応させるというものがあり、木材でそれをやってみようといろいろな触媒を集めてみました。

村山

草木染で使う身近な触媒を使ってどんな色の変化が現れるのかを実験してみました。初日はスギ、ヒノキの小さなチップで試してみましたがあまり色の変化が出ず泣きそうになりました。二日目にもっと大きな木片でいろいろ試しました。結果的にいちばん発色したのは、重曹で洗い流してから触媒を用いるやり方でした。

小澤

この実験の後に、10年ぐらい前に突き板屋さんが同じ様に触媒を使って製品づくりをしていることを知りました。今回、僕らは乾燥前の生木を使って実験しましたが、ちゃんと乾燥させた材で試してみたいと思います。上から色を塗ったり染めたりするのと違い、ちゃんと木目が見えるのが面白いと思います。

村山

“手で考えるデザイン「手ザイン」”展では、展示パネルや作品のキャプションなどもすべて手書きにしています。「手ザイン」のロゴも手書きで、小澤さんが担当しました。

現地に身を置くことが大事だと思います。インスピレーションを現場で手を動かしながらどんどんアップグレードしていくことが、新しいもの生み出すためには、遠回りのようで実は近道なのかなと思います。人間とAIの違いは、人間はある結果に至る過程を経験できるけどAIはそれができないことだと思います。

小澤

木を使って実験をして作品をつくったことよりも、デザイナーがPCの前から離れたことが大きいかもしれません。手で触って、手を動かしてみないとわからないことってきっとあるので、これからもやっていきたいなと思います。

多様性|チームD

吉田

子供のころ怖く見えた節目を違う形に加工して、価値があるものに昇華できないかと考えました。

梅田

壁につきあたっても、手で考えて材料を活かしていくとすごく熱量が上がります。頭で考えるだけではたどり着けないところへ行けます。

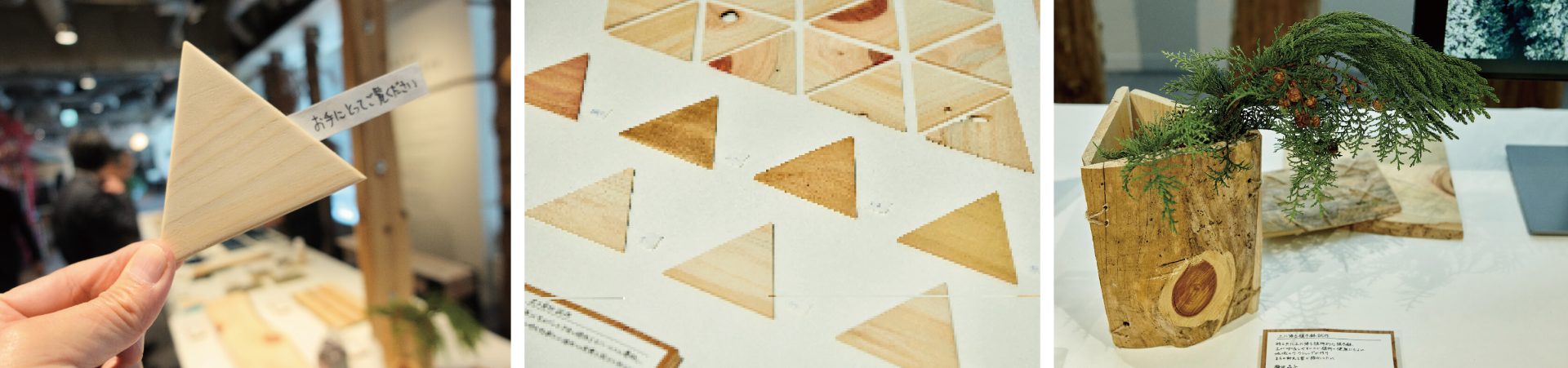

“土に帰る植木鉢” “正三角形” 試作

最後はプランナーの立場から参加した吉田と梅田のチームです。当初は実験には加われないかと思っていましたが、デザイナー以外の職種の社員も、木に触れて、手を動かす体験を経験してみることになりました。ずっと環境や森林に関心を持っていたという吉田が制作したのは節目のある部分を三角形の薄い木片に加工したもの。「もりまちドア」産地体験ツアーの企画・運営にずっと携わっている梅田は、耳材を利用した、土に帰る植木鉢を試作しました。

吉田

木目や節をモジュール化して、それを組み合わせて空間表現をするというのが表のコンセプト。でも実は裏コンセプトがありました。子どもの頃、旅館や古い家の天井板の節目って怖く感じましたよね。その怖く見えた節目を違う形に加工して、価値があるものに昇華できないかと考えました。形だけでなく、表面は様々な番手のやすりで仕上げたり、コーヒー、紅茶、緑茶、赤ワインで染めてみたりもしてみました。

梅田

街の緑化を考えたときに、地元の西川材を使って植木を植えられるものがあったらいいなと思ったんです。植物らしさを感じる耳の部分でつくってみたいと思いました。木は根元の太い方と梢の細い方があるので、よく見ると台形になっています。その形を活かして、縁に穴を開けて紐で結んだ簡単な構造でも、植木鉢としての機能を果たせるようにしました。通気性がよいので植物の健康によく年月が経てばそのまま土に還ってしまう植木鉢です。

(左・中)三角形試作 (右)“土に帰る植木鉢”試作

吉田

小さい三角形は木工房の方に機械を使って加工してもらって、大きなものは自分でノコギリを使って切りました。子どもの頃は、よく大工道具を使っていたのですが大人になったらぜんぜんうまく使えなくてびっくりしました。改めてモノづくりの手間や工数を意識しました。

梅田

手でつくるのは本当に楽しいです。イメージしてから始めても材料が想定とは違っていたりして壁につきあたり、そこで手で考えた材料を活かすアイディアで解決していくとすごく熱量が上がります。頭で考えるだけではたどり着けないところへ行けます。

「手ザイン」で、森・木をよく知る林業・木材産業の方々の想いを知り、知恵や力をお借りしながら、現地に身を置き手でアイディアを生み出すことで、そこにあるものを活かすサステナブルなモノづくりが自然とできてくると思います。そんな中から、地域の方々の新しい商品やサービスになるようなものが生まれたらいいなと思います。

文:岩崎 唱

この記事は気に入りましたか?